Das Berechnen der zulässigen Schneelast ist eine entscheidende Maßnahme bei der Konstruktion eines Daches. So wird die Einsturzgefahr des Daches durch hohe Schneemengen vermindert! Dennoch müssen Sie in bestimmten Fällen die reale Schneelast auf Ihren Dächern überprüfen! Warum, weiß Dachdecker.com!

Im Winter gehen durch starken oder wiederholten Schneefall insbesondere zwei Gefahren von Gebäudedächern aus: Zum einen können Dachlawinen von schrägen Dächern stürzen, zum anderen kann das Dach aufgrund einer zu hohen Schneelast einstürzen. Die Einsturzgefahr wird bereits bei der Konstruktion reduziert: Mithilfe bestimmter Parameter lässt sich die zulässige Schneelast berechnen, welche beim Bau des Daches berücksichtigt werden muss. Wenn die reale Schneelast diesen Wert übersteigt, besteht Einsturzgefahr! Daher ist es im Winter notwendig, bei großen Schneemengen zu überprüfen, wie groß die tatsächliche Schneelast ist! Wie das funktioniert, wie die zulässige Schneelast ermittelt wird und was bei einer Überschreitung dieser zu tun ist, erfahren Sie im folgenden Artikel!

Zulässige Schneelast berechnen: Welche Faktoren haben Einfluss?

Schneelastzonen

Die mit der zulässigen Schneelast verbundenen Regelungen finden sich in der DIN 1055-5 „Lastannahmen für Bauten – Verkehrslast; Schneelast und Eislast“. Gemäß dieser Norm kann die Schneelast für jedes Gebäude an einem beliebigen Standort ermittelt werden. Will man die Schneelast berechnen, multipliziert man die lokale Schneelast mit einem sogenannten Formbeiwert.

Die Werte für die charakteristischen lokalen Schneelasten erhalten Sie durch die jeweiligen Schneelastzonen. Die Schneelastzonen in Deutschland werden in fünf Bereiche eingeteilt, wobei die Intensität der Schneelasten von Zone 1 nach 3 zunimmt:

Schneelastzone 1a – z.B.: Region um München und Augsburg

Schneelastzone 2 – z.B.: große Teile Norddeutschlands

Schneelastzone 2a – z.B.: Hochschwarzwald, Sauerland, Rhön

Schneelastzone 3 – z.B.: Alpenregion, Thüringer Wald, Erzgebirge

Dachneigung berechnen

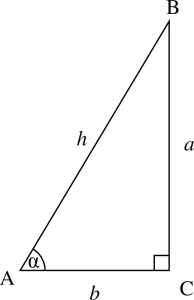

Der Satz des Pythagoras ist sehr hilfreich beim Berechnen der Dachneigung. Die Dachneigung wird in Grad angegeben. Zur Berechnung der Dachneigung wird die Höhe des Daches und die Länge des Hauses benötigt. Es ist nicht notwendig von der Mitte des Hauses bis zur Dachspitze zu messen. Ein kleiner Abschnitt reicht aus. Es muss nur beim Bemessen darauf geachtet werden, dass die beiden zu messenden Variablen zueinander im rechten Winkel stehen, sodass die Dachschräge dem rechten Winkel gegenübersteht.

Um nun die Dachneigung zu erhalten, müssen im ersten Schritt die beiden gemessenen Größen quadriert und miteinander addiert werden. Die Summe entspricht der quadrierten Dachschräge, die dem rechten Winkel gegenübersteht. Wenn nun die Länge der Dachschräge radiziert und durch die Länge des Hauses geteilt wird, erhält man den Winkel der Dachneigung.

Formbeiwert

Neben der lokalen Schneelast spielt auch ein sogenannter Formbeiwert eine Rolle, welcher sich aus der Dachform und -neigung ergibt. Der Formbeiwert gibt prozentual an, welche auf dem Dach gefallene Menge an Schnee sich im Vergleich zur Schneemenge auf dem Boden befindet. Je flacher ein Dach gebaut ist, desto größer wird auch die Schneelast sein. Die zulässige Schneelast lässt sich berechnen, indem die beiden oben genannten Werte (lokale Schneelast und Formbeiwert) miteinander multipliziert werden.

In der DIN 1055-5 wurden viele geometrische Dachformen auf ihre Grundform reduziert, um einen allgemeingültigen Wert für Dächer mit derselben geometrischen Form zu erstellen.

- Formbeiwert eines Flachdachs: 0,8 µ

Wenn die Dachneigung zwischen 0° und 30° groß ist, dann handelt es sich um ein Flachdach. Befindet sich an der Traufe des Flachdachs ein Schneefanggitter ist als Formbeiwert der Schneelast mindestens 0,8 µ zu wählen.

- Formbeiwert eines Steildaches 0,8 µ * (60° – α) / 30°

Ist das Dach um mehr als 30° aber kleiner als 60°geneigt, ist der Formbeiwert der Quotient, der sich aus der Multiplikation von 0,8 µ und der Differenz von 60°und der Dachneigung (Alpha) ergibt, die durch die 30°dividiert werden.

Handelt es sich um ein Dach, das um mehr als 60°geneigt ist, dann ist der Formbeiwert gleich 0. Demnach ist die Lastannahme eines Flachdaches sehr gering, während die Lastannahme eines Steildachs größer ist.

Schneelastberechnung bei Photovoltaik am Dach

Was ist die Photovoltaik?

Photovoltaik ist eine Energietechnik, die aus Sonnenenergie elektrische Energie gewinnt. Photovoltaik-Anlagen (auch: PV-Anlage) lassen sich auf Dächern finden. Die aus dem Sonnenlicht gewonnene Photonenenergie wird auf Photodioden – Elektronen eines Halbleiters – übertragen.

Schneelast auf den Photovoltaik-Anlagen

Beim Einbau der Photovoltaik-Anlagen wird darauf geachtet, dass diese eine bestimmte Menge an Schnee aushalten können. Auch ihre glatte Oberfläche lässt den Schnee nicht lange haften. Doch Ihre Auslegung allein reicht nicht aus, um sie vor Beschädigung durch eine hohe Schneebelastung zu schützen. Wirkt eine zu hohe Schneelast auf die Photovoltaik-Anlagen, könne sie unter dem Druck von ihren Halterungen reißen.

In kalten Regionen mit hohem Schneefall, kann eine in den Modulen integrierte Heizung die Photovoltaik-Anlage aufheizen und den Schnee somit abtauen lassen. Jedoch sind diese automatischen Kehr- und Schutzsysteme für die Photovoltaik-Anlage teuer.

Was sollte getan werden, wenn die Schneelast auf den Photovoltaik-Anlagen zu hoch ist?

In dringenden Notfällen, wenn beispielsweise hoher Schnee über die Feiertage fällt und kein Fachmann zu finden ist, der diesen entfernt, können eigenständig die einzelnen Module vorsichtig vom Boden und von der Dachluke aus mit Teleskopstangen-Abziehern vom Schnee befreit werden. Auch wenn Sie nicht die komplette Photovoltaik-Anlage vom Schnee befreien können, können Sie sich immerhin soweit den Schnee entfernen, um die Anlage wieder funktionstüchtig zu machen. Doch sobald die Feiertage um sind, sollte umgehend ein Spezialist kontaktiert werden, um Ihr Dach und Ihre Solaranlage von der Schneelast zu befreien.

Bei der Durchführung einer Schneelastberechnung von Photovoltaik-Anlagen wird genauso vorgegangen wie beim Berechnen der Schneelast ohne PV-Anlagen.

Gefahren durch Schnee auf Dächern erkennen und vermeiden

Das Berechnen der zulässigen Schneelast dient der Tragwerkssicherheit. Allerdings kann die reale Schneelast die errechneten Werte in der Praxis teilweise überschreiten! In diesem Fall droht Einsturzgefahr.

Zur Überprüfung der tatsächlichen Schneelast ist eine Analyse des Schnees notwendig, da Dichte, Grad der Vereisung und Wassergehalt Einfluss auf die Gewichtskraft des Schnees haben. Das Technische Hilfswerk beispielsweise führt diese Kontrollen durch, allerdings kann das THW nur durch die Feuerwehr und nicht durch Privatpersonen angefordert werden.

Eine weitere Gefahr, welche die Schneemassen auf Dächern mit sich bringen, sind Dachlawinen! Zur Vermeidung dieser können Sie beispielsweise Schneefanghaken, -gitter oder -balken anbringen. Besonders bei steilen Dächern sind solche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um den Schnee an bestimmten Stellen des Daches am Rutschen zu hindern und zu vermeiden, dass der herabstürzende Schnee Passanten verletzt oder Sachgegenstände beschädigt.

Kommen Nutzer des Gebäudes oder Passanten durch ein einstürzendes Dach oder eine Dachlawine zu schaden, so haftet in den meisten Fällen der Hausbesitzer, da dieser im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht dazu angehalten ist, notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder einzuleiten. Nur wenn von einer Mitschuld der geschädigten Person auszugehen ist, wird die Haftung eingeschränkt.

Wie wird fachmännisch die gefallene Schneelast gemessen?

Professionell ausgebildete Dachdecker entnehmen mit einem Rohr senkrecht an einer für das gesamte Dach repräsentative Stelle eine Schneeprobe und wiegen diese ab.

Die entnommene Schneeprobe wird gewogen und auf einen Quadratmeter Dachfläche hochgerechnet. Im letzten Schritt muss der hochgerechnete Wert um die Dachneigung korrigiert werden, dessen Ergebnis der tatsächlichen Schneelast auf dem Dach entspricht beziehungsweise sehr nahekommt.