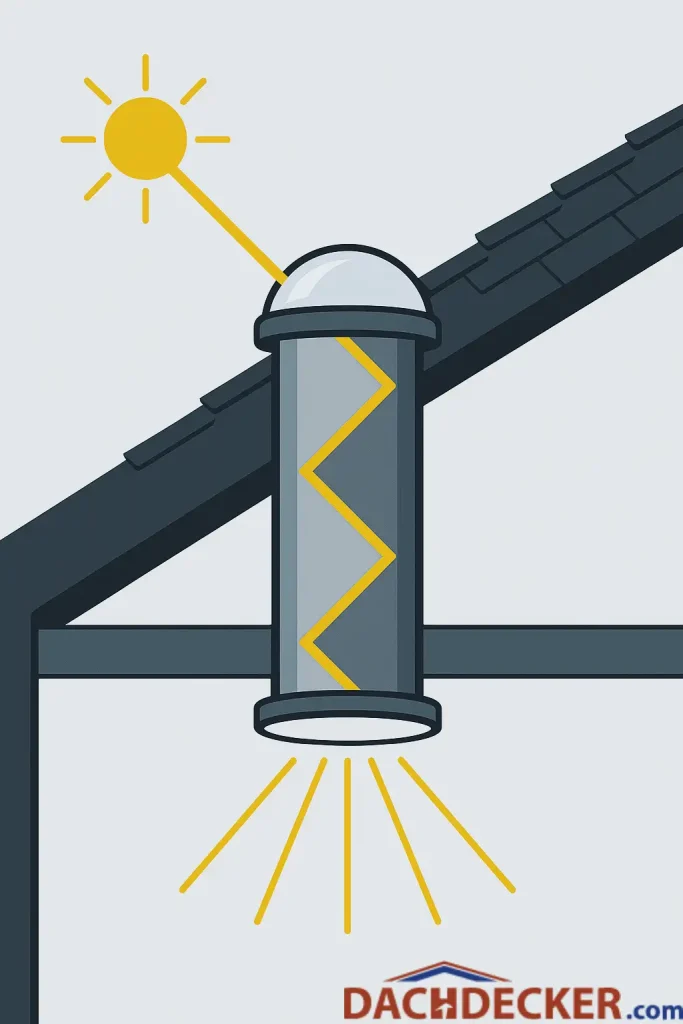

Der Lichtkamin stellt eine innovative und effektive Lösung dar, um natürliches Tageslicht tief in das Innere von Gebäuden zu bringen. Insbesondere fensterlose Räume wie innenliegende Bäder, Flure oder Abstellkammern, die ansonsten auf künstliche Beleuchtung angewiesen wären, profitieren von dieser Technologie. Im Kern besteht ein Lichtkamin aus 3 Hauptkomponenten: einem Lichtsammler auf dem Dach oder an der Fassade, einem hochreflektierenden Rohr als Lichtleiter und einem Diffusor an der Decke des Innenraums. Dieses System fängt das natürliche Licht ein und transportiert es über den reflektierenden Kanal in den Raum, wo es sanft und gleichmäßig verteilt wird. Auf diese Weise ermöglicht der Lichtkamin nicht nur eine deutliche Energieeinsparung, sondern trägt auch maßgeblich zu einem verbesserten Wohnkomfort und einem gesünderen Raumklima durch die Nutzung des Tageslichts bei.

- Was ist ein Lichtkamin?

- Ist ein Lichtkamin das Gleiche wie eine Lichtkuppel?

- Wie funktioniert ein Lichtkamin?

- Welche Voraussetzungen müssen für ein Tageslichtsystem gegeben sein?

- Wie werden Lichtkamine geplant?

- Lichtkamin: Vorteile und Nachteile

- Können Lichtkamine in jedes Dach eingebaut werden?

- Wie gut ist der Lichtertrag bei einem Tageslichtkamin?

- Wie kann man Lichtkamine verdunkeln?

- Was kosten Lichtkamine?

- Welche Alternativen gibt es bei fehlendem Tageslicht?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Lichtkamin: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Ein Lichtkamin ist ein Tageslichtsystem, das über ein Rohr natürliches Licht ins Innere von Räumen bringt, die fensterlos sind. Das trägt unter anderem zur Energieeinsparung und damit zum Klimaschutz bei.

- Er nutzt auf dem Dach eine Lichteintrittsfläche, die das Sonnenlicht erfasst und, bei Bedarf über einen Sonnenspiegel, optimal in die Röhre lenkt. Im Inneren wird das Licht weitergeleitet und am Raumende durch eine Streuschicht gleichmäßig verteilt, sodass eine weiche, blendarme Ausleuchtung entsteht.

- Platzieren Sie den Lichtsammler auf dem Dach idealerweise nach Süden ausgerichtet und frei von Schattenwurf durch hohe Bäume, Schornsteine oder umliegende Gebäude, um die maximale Intensität des Tageslichts einzufangen.

- Hitzeschutz- und UV-Filter sind bei Lichtkaminen genauso sinnvoll wie bei Acrylglaskuppeln, da Sie so die negativen Effekte direkter Sonneneinstrahlung mindern und den Wohnkomfort deutlich erhöhen.

- Kleinere Systeme eignen sich auch hervorragend zur gezielten Ausleuchtung einzelner Räume, zum Beispiel bei einem begehbaren Kleiderschrank. In Kombination mit einer Abluftfunktion können diese Sonnenröhren zudem für frische Luft sorgen, beispielsweise in Küchen oder Bädern.

Was ist ein Lichtkamin?

Ein Lichtkamin ist eine Bauvorrichtung, die natürliches Tageslicht von außen, meist vom Dach, über ein hochreflektierendes Rohrsystem in das Innere eines Gebäudes leitet. Die Hauptfunktion einer solchen Sonnenröhre ist es, dunkle oder fensterlose Räume wie innenliegende Bäder, Flure, Abstellkammern oder tief in das Gebäude reichende Räume mit natürlichem Licht zu versorgen. Entscheidend für die Helligkeit ist der Reflexionsgrad der Innenbeschichtung: Je höher er ist, desto weniger Licht geht auf dem Weg verloren. Am Raumende sorgt ein Diffusor für die gezielte streuung des Lichts, damit es weich, blendfrei und gleichmäßig verteilt ankommt. So entsteht natürliches Licht, ohne Fensterfläche oder direkte Sonneneinstrahlung.

Wann ist ein Lichtkamin sinnvoll?

Lichtkamine sollten nur dort zum Einsatz kommen, wo sich Tageslicht nicht auf anderem Wege einbringen lässt. In vielen Dachräumen sind Dachfenster oder Lichtbänder die bessere Wahl, da sie nicht nur mehr Helligkeit bieten, sondern auch den Blick ins Freie ermöglichen, was nachweislich das Wohlbefinden steigert. Wenn der Einbau solcher Fenster jedoch nicht möglich ist, zum Beispiel weil Solarmodule den Platz auf dem Dach beanspruchen, kann ein Tageslichtleitsystem durchaus eine sinnvolle Alternative sein. In weniger genutzten Bereichen wie Abstellräumen oder Nischen bleibt dagegen der Einsatz von Kunstlicht meist die einfachere und wirtschaftlichere Lösung.

Welche Hersteller von Lichtkaminen gibt es?

- Velux

- Green Lighting GmbH

- Heliobus AG

- Interferenz Daylight GmbH (deutscher Vertrieb und Partner von Solatube)

- Fakro

- Monodraught

Die TALIS Tageslichtsysteme GmbH war lange Zeit ein zentraler Anbieter. Die Gesellschaft wurde allerdings bereit 2023 aufgelöst. Ersatzteile und Support werden aber nach wie vor [Stand 2025] noch über FINK Plexiglas angeboten.

Ist ein Lichtkamin das Gleiche wie eine Lichtkuppel?

Lichtkamin und Lichtkuppel sind 2 unterschiedliche Lichtsysteme. Ein Lichtkamin ist ein Rohrsystem, das Licht in die Tiefe leitet. Die Lichtkuppel ist primär ein klassisches Oberlicht auf dem Dach, das die Lichtleistung einfängt, aber auch als alleinstehendes, öffenbares Dachfenster in Flachdächern verwendet werden kann.

| Merkmal | Lichtkamin (auch Lichtleitsystem, Lichttunnel) | Lichtkuppel |

| Definition | komplettes System aus mehreren Teilen, das Tageslicht von der Außenseite (meist Dach) über eine längere Distanz in tieferliegende oder fensterlose Räume leitet | einzelnes Bauelement (meist gewölbt oder flach), das in eine Dachöffnung (häufig Flachdach) eingesetzt wird, um den darunterliegenden Raum zu belichten und oft auch zu belüften |

| Bestandteile | Lichtsammler (oft eine Lichtkuppel), Lichtleiter (hochreflektierende Röhre oder Schlauch) und Lichtverteiler (Streulinse oder Diffusor an der Decke) | Acrylglaskuppel oder Kunststoffkuppel plus Aufsatzkranz zur Montage auf dem Dach |

| Funktion | sammelt Tageslicht und leitet es über Distanz in Räume, die nicht direkt unter dem Dach liegen (z. B. Keller, Flure) | bringt direktes Tageslicht in den darunterliegenden Raum; viele Modelle sind öffenbar und dienen auch zur Belüftung oder Rauch- und Wärmeabzug |

| Einbauort | Flachdach und Steildach möglich; Lichtleitung oft über mehrere Meter | hauptsächlich in Flachdächern oder Dächern mit geringer Neigung verbaut |

| Lichtverteilung | blendfreie, diffuse Lichtverteilung über Deckenstreuung | direkter Lichteinfall über Kuppel in den Raum; kann je nach Kuppelform auch streuen |

| Zusatzfunktionen | fast ausschließlich Lichtleitung; teils mit Klappen oder Jalousien zur Regulation | Licht- und Luftzufuhr, viele Modelle sind öffnungsfähig, teilweise als Rettungsweg oder Rauchabzug verwendbar |

| Materialien | Lichtleiter aus hochreflektierender Aluminiumfolie oder Kunststoff mit Beschichtung | Kuppel meist aus Polycarbonat oder Acrylglas; Aufsatzkranz aus Kunststoff oder Aluminium |

| typische Einsatzgebiete | Räume ohne Fenster oder direkte Dachfenster, z. B. innenliegende Räume, Bäder, Flure und Keller | Flachdachräume, Dachterrassenaufgänge, Räume mit geringer Neigung, für Belichtung und Belüftung |

Wie funktioniert ein Lichtkamin?

Der Aufbau eines Tageslichtsystems umfasst 3 Komponenten:

- Lichtsammler,

- Lichtleiter und

- Lichtverteiler.

Der Lichtsammler sitzt auf dem Dach (manchmal auch auf der Fassade) und besteht meist aus einer Acrylglaskuppel. Die runde Geometrie erleichtert das Einfangen des Sonnenlichts und sorgt zugleich dafür, dass Regenwasser rasch abläuft. Er ist luftdicht eingebaut, damit kein Schmutz unter die Abdeckung gelangt. Verunreinigungen würden nämlich die Leistung des Lichtleiters mindern. Der Lichtleiter ist eine innen hochreflektierende Röhre, in der sich das Licht vielfach spiegelt und nach unten transportiert wird. Diese Röhre muss nicht zwingend gerade verlaufen; Bögen und sogar Windungen sind möglich. Je länger der Lichtweg und je häufiger die Richtungsänderungen allerdings sind, desto geringer ist die Lichtmenge, die am Ende ankommt. Der Lichtverteiler schließt den Lichtkamin dann raumseitig ab. Durch eine Streulinse aus Acrylglas gelangt das Licht in den Innenraum. Größere, gewölbte Linsen streuen es breitflächig, während flachere Linsen eine eher punktuelle Ausleuchtung erzeugen.

Welche Voraussetzungen müssen für ein Tageslichtsystem gegeben sein?

Um ein solches Tageslichtsystem wie den Lichtkamin umzusetzen, sind nicht nur bestimmte bauliche Bedingungen Voraussetzung, sondern auch die Anforderungen an das Tageslicht müssen erfüllt sein.

Bauliche Voraussetzungen

- Zugang zum Dach: Es muss eine Möglichkeit bestehen, den Lichtsammler (Kuppel oder Scheibe) auf der Dacheindeckung zu montieren und ein Loch in Dachhaut, Dämmung und Decke zu bohren. Der Einbau erfordert einen Durchbruch durch das Dach und die Decke, der fachgerecht abgedichtet werden muss (Dampfsperre, Unterspannbahn etc.). Die Dachstatik darf nicht beeinträchtigt werden.

- Dachart: Lichtkamine sind sowohl für geneigte Dächer (oft für Neigungen von 15° bis 60°) als auch für Flachdächer erhältlich.

- Platz für das Rohr: Zwischen dem Dach und der Decke des zu beleuchtenden Raumes muss ausreichend Platz für das Lichtleiterrohr vorhanden sein.

- Länge und Biegungen: DieLänge des Rohres beeinflusst die Lichtausbeute stark. Je kürzer und gerader das Rohr, desto heller der Raum. Hersteller empfehlen oft maximale Längen von bis zu 6 Metern, wobei abgewinkelte Rohre mehr Lichtverlust bedeuten. Ein größerer Rohrdurchmesser erhöht die Lichtmenge.

Anforderungen an das Tageslicht

- Positionierung des Sammlers: Um die höchstmögliche Lichtausbeute zu erzielen, sollte der Lichtsammler idealerweise auf der Südseite des Daches positioniert werden, da dort die Sonneneinstrahlung am längsten und intensivsten ist.

- Vermeidung von Schatten: Am geplanten Standort sollten keine großen Verschattungen durch Bäume, hohe Nachbargebäude oder andere Aufbauten auf dem Dach vorhanden sein, da der Kamin nur das weiterleiten kann, was außen ankommt.

- Tages- und Jahreszeit: Die Helligkeit im Raum ist direkt abhängig von den äußeren Lichtverhältnissen. An trüben Tagen oder in den Wintermonaten ist die Lichtausbeute entsprechend geringer.

Wie werden Lichtkamine geplant?

Die Planung eines Lichtkamins ist ein mehrstufiger Prozess, der darauf abzielt, die optimale Lichtausbeute für den jeweiligen Raum zu erzielen. Sie müssen dabei sowohl die Gegebenheiten des Gebäudes als auch die Anforderungen an die Beleuchtung berücksichtigen. Folgende Schritte sind hier entscheidend:

- Analyse des Raums

- Beachtung der Dachstatik

- Wahl der Systemkomponenten und der Rohrführung

- Positionierung des Lichtsammlers

- Auswahl des Lichtverteilers

Analyse des Raumes

- Wie viel Licht wird benötigt? Ein Flur benötigt weniger Beleuchtungsstärke (Lux) als eine Küche oder ein Arbeitszimmer. Als Faustregel gilt: etwa ein Lichtkamin pro 5 bis 10 Quadratmeter, abhängig von der Raumhöhe und dem gewünschtem Helligkeitsniveau.

- Helle Wände, Decken und Böden reflektieren das Licht besser und steigern die wahrgenommene Helligkeit.

- Soll der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet werden (zentrale Platzierung) oder nur ein bestimmter Bereich (z. B. über einem Schreibtisch) betont werden?

Wahl der Systemkomponenten und der Rohrführung

- Je größer der Durchmesser des Rohrs ist, desto mehr Tageslicht kann eingefangen und weitergeleitet werden. Normalerweise können Sie von einem Rohrdurchmesser von 25 bis 40 Zentimeter ausgehen für einen normalen Wohnraum.

- Die Lichtausbeute sinkt mit zunehmender Rohrlänge. Planen Sie daher den kürzesten und geradesten Weg zwischen Dach und Decke. Röhren bis etwa 1 Meter Länge erzeugen sehr helles Licht; bei 2 bis 4 Meter ist noch eine gute Grundhelligkeit gegeben. Jeder Knick oder Bogen mindert die Lichtintensität. Nutzen Sie möglichst starre, hochreflektierende Rohre und halten Sie die Anzahl der Umlenkungen gering.

Positionierung des Lichtsammlers

- Die Platzierung eines Tageslichtspots nach Süden bietet die höchste Lichteinstrahlung über den Tag. Alternativ bieten auch Osten und Westen gute Ergebnisse.

- Wählen Sie ein System, das zur Dachform (z. B. Flachdach oder Satteldach) und der Dachneigung passt.

- Stellen Sie sicher, dass der Lichtsammler nicht durch Bäume, höhere Gebäudeteile oder Schornsteine verschattet wird.

Dachstatik

- Der Einbau muss statisch unbedenklich sein und die Dachkonstruktion, vor allem Abdichtung und Dämmung müssen fachgerecht an das System angeschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.

Auswahl des Lichtverteilers (Diffusors)

- Wählen Sie die Streuscheibe passend zum Lichtbedarf. Eine Prismenoptik erzeugt gleichmäßiges, weiches Licht, während flachere Diffusoren punktuelle Akzente setzen.

- Viele Modelle lassen sich mit einem LED-Beleuchtungssatz kombinieren, sodass der Lichtkamin nachts als normale Deckenleuchte genutzt werden kann.

Lichtkamin: Vorteile und Nachteile

| Vorteile | Nachteile |

| ermöglichen Tageslicht auch in fensterlosen, innenliegenden Räumen | kein direkter Blick nach draußen möglich |

| verbessern Wohlbefinden durch natürliches Licht | Lichtmenge stark wetterabhängig, an bewölkten Tagen gering |

| gleichmäßige Verteilung des Lichts durch Dachmontage und Diffuser | Installation aufwendig und je länger das Rohr, desto komplexer |

| passives System mit langlebiger, selbstreinigender Kuppel | keine Lüftungsmöglichkeit |

| spezielle Linsentechnologien optimieren Lichtertrag und -verteilung | kein Ausblick wie bei einem gängigen Fenster |

| Möglichkeit der Kombination mit LED-Beleuchtung für Tages- und Kunstlicht | effektive Nutzung hauptsächlich in viel frequentierten, nach Süden ausgerichteten Räumen |

| fördert den biologischen Rhythmus | je nach Material der Lichtkuppel können Infrarotstrahlen und damit Hitze in den Raum geleitet werden, was im Sommer zu einer unerwünschten Aufheizung führen kann |

| erhöht Wohnqualität | ersetzt Kunstlicht nur bedingt, Stromeinsparung daher oft gering |

| reduziert elektrische Beleuchtung | Aufwand und Kosten können bei weniger genutzten Räumen unwirtschaftlich sein |

| spart Strom und ist damit gut für den Klimaschutz | spezielle Brandschutzvorgaben können den Einbau kostspieliger machen |

Wenn es die baulichen Gegebenheiten zulassen, sind ein normales Fenster oder ein Dachflächenfenster oft die bessere Wahl, da sie eine deutlich höhere Lichtausbeute, eine direkte Sichtverbindung und gute Lüftungsmöglichkeit bieten.

Können Lichtkamine in jedes Dach eingebaut werden?

Grundsätzlich lässt sich ein solches Tageslichtleitsystem in nahezu jedes Steil- oder Flachdach integrieren. Bei Schrägdächern wird die Lichtröhre entsprechend dem Neigungswinkel angepasst. Im Prinzip können Sie die Tageslichtröhren sogar in die Fassade einbauen lassen. Allerdings sollten Sie das Einbauen, egal, ob im Dach oder über Fassadeneinbau, auf jeden Fall einem Profi überlassen, denn die Montage eines Lichtleitsystems erfordert spezielle Kenntnisse.

Wie gut ist der Lichtertrag bei einem Tageslichtkamin?

Der Lichtertrag eines Tageslichtkamins hängt von mehreren Faktoren ab, darunter

- Rohrlänge,

- Rohrdurchmesser,

- Reflexionsfähigkeit der Rohrbeschichtung,

- Dachausrichtung und

- Verschattung durch umliegende Gebäude oder Bäume.

Lichtkamine mit einem Durchmesser von etwa 30 bis 40 Zentimetern können Tageslicht etwa 4 bis 6 Meter tief in das Gebäudeinnere leiten und das bei nur geringem Lichtverlust. Größere Systeme erreichen Reichweiten bis zu 20 Metern, benötigen aber entsprechend größere Rohrdurchmesser.

Wie kann man Lichtkamine verdunkeln?

Insgesamt bieten moderne Tageslichtsysteme klare Möglichkeiten der Lichtsteuerung, auch Lichtkamine können mit Klappen und Verdunkelungselementen ausgestattet werden, um flexibel auf die Nutzungsanforderungen zu reagieren.

Methoden zum Verdunkeln von Lichtkaminen:

- elektromotorisch gesteuerte Klappen (Jalousien): Über dem Diffusor im Rauminneren können Klappen eingebaut werden, die elektrisch gesteuert werden und so das Licht bis auf ein Minimum abschirmen oder den Lichtaustritt komplett blockieren können. Bei Bedarf können auch einfache mechanische Abdeckungen oder Klappen genutzt werden, um den Lichtkanal bei Nichtgebrauch zu verschließen.

- innere Verdunkelungsvorrichtungen: Systeme wie innenliegende Rollos können manuell oder elektrisch betätigt werden.

- Folien oder Verdunkelungsbeschichtungen: Bei Lichtkuppeln oder oberflächennahen Teilen des Lichtkaminsystems sind Sonnenschutz- oder Verdunkelungsfolien anwendbar, die das einfallende Licht verringern.

Was kosten Lichtkamine?

Tageslichtsysteme bestehen aus aufeinander abgestimmten Komponenten wie Außenkuppel, Rohrsegmente/Bögen, Innen-Diffusor, Zubehör etc. Der Gesamtpreis ergibt sich aus Anzahl und Typ der Komponenten sowie der Montage, ein Pauschalpreis ist daher nicht einfach so zu bezeichnen.

Als grobe Orientierung können Ihnen aber folgende Werte dienen:

- Material (pro Spot/Rohrsystem): Einfache Sets starten je nach Größe und Dachtyp bei etwa 250 bis 650 Euro, können aber auch deutlich teurer sein.

- Material (Premium-/Spezialsysteme): Systeme mit besonders hoher Spiegel-Reflexion beginnen oft ab circa 800 Euro Material nur fürs Material.

- Einbau: Bei kurzen, unkomplizierten Leitungswegen, also dann, wenn der anvisierte Raum nahe am Dach liegt, bleiben die Kosten für die Montage im unteren Bereich. Im Durchschnitt liegen Sie zwischen 900 und 1.500 Euro pro Lichtkamin. Komplexere Verläufe, größere Durchmesser, Flachdach-Anschlüsse oder Zusatzmodule (LED-Einsatz, Lüftungszusatz) erhöhen die Preise.

Planung und Montage sollten immer durch einen Fachbetrieb erfolgen, da neben der Dachdurchdringung auch Abdichtung, Dämmung und Brandschutzanschlüsse notwendig sind. Am besten holen Sie mindestens 2, besser 3 vergleichbare Kostenvoranschläge ein, jeweils mit Positionsliste. Darauf verzeichnet sein sollten:

- Modell

- Größe

- Rohrlängen

- Bögen

- Dachdurchführung

- Innenabschluss

- Zubehör

- Anzahl der Arbeitsstunden

- Anfahrt

- Entsorgung

Prüfen Sie außerdem Referenzen, Kundenbewertungen, Herstellerzertifikate und Gewährleistungsbedingungen des Fachbetriebs.

Werden Lichtkamine gefördert?

Lichtkamine gelten nicht als eigenständige, energieeffiziente Maßnahme und werden daher auch nicht gefördert. Allerdings können Tageslichtsysteme im Rahmen größerer energetischer Sanierungsprojekte gefördert werden, wenn sie Teil eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) sind, der von einem Energieberater erstellt wurde.

Welche Alternativen gibt es bei fehlendem Tageslicht?

Gerade für Keller oder andere Räume, die sich zum Beispiel aufgrund der Entfernung zum Dach nicht für einen Lichtkamin eignen, gibt es oft effizientere oder technisch einfacher umsetzbare Tageslichtsysteme, die das Licht horizontal oder schräg direkt von der Fassade oder einem bereits vorhandenen Lichtschacht in den Raum leiten.

| System | Funktionsweise | Anmerkungen |

| Spiegelschächte | Ein hochreflektierendes Spiegelmodul wird in den bestehenden Kellerschacht oder Lichtschacht eingebaut und lenkt das Tageslicht nach unten in das Kellerfenster. | sehr effizient, da keine lange Röhre nötig ist; ermöglicht oft sogar einen Ausblick nach draußen |

| Lichtfluter | Ein spezielles Fertigbauteil mit einer schräg nach oben gestellten Wandkonstruktion ersetzt einen Teil der Kellerwand oder des Lichtschachts. | sorgt für einen sehr guten Lichteinfall, ähnlich einem großen Kellerfenster; kann den Raum optisch vergrößern |

| Lichtlenksysteme (Helio-Systeme) | Systeme mit beweglichen Spiegeln oder Prismen, die das Sonnenlicht aktiv verfolgen und über Röhren oder Lichtleiter in tiefliegende Bereiche lenken. | höhere Lichtausbeute; oft technisch komplexer und teurer |

| innovative elektronische Systeme | Moderne LED-basierte Lichtsysteme, die künstliches Licht ähnlich Tageslicht erzeugen. Sie werden in Kombination mit speziellen Steuerungen eingesetzt und sind in Raumdecken integriert, wenn kein Zugang zum Dach möglich ist. | sehr realistische Lichtgestaltung; kostspielig und technisch anspruchsvoll |

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Planen Sie in die Streuscheibe im Raum eine dimmbare LED- oder Halogenbeleuchtung ein, um das natürliche Licht an bewölkten Tagen, in den Abendstunden oder nachts, wenn der Lichtkamin nicht funktioniert, nahtlos in Kunstlicht übergehen zu lassen.

- Überlegen Sie, ob Sie eine punktuelle und sehr helle Beleuchtung (kleinerer Diffusor) oder eine gleichmäßigere, weichere Ausleuchtung (größerer Diffusor oder ein System mit Prismen) wünschen, da die Wahl der Streulinse maßgeblich bestimmt, wie das Licht im Raum wahrgenommen wird und ob es sich zum Beispiel im Badezimmer zum Schminken eignet.

- Statt den Diffusor einfach flächenbündig zu integrieren, können Sie ihn auch als gewolltes Designelement inszenieren. Beleuchten Sie ihn nachts mit der integrierten Zusatzbeleuchtung in einer warmen Farbe, um ihn bewusst wie einen modernen, runden Deckenstrahler wirken zu lassen und so die architektonische Wirkung des Tageslicht-Spots zu erhöhen.

- Es gibt Sonnenröhren, die mit kleinen integrierten Lüftern ausgestattet werden können, um neben der Tageslichtzufuhr auch eine passive oder aktive Entlüftung zu ermöglichen. Besonders in feuchtigkeitsanfälligen Räumen wie Bädern oder Kellern kann das sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung vorzubeugen.

- Planen Sie bereits beim Einbau, wie Sie sowohl die äußere Lichtkuppel auf dem Dach als auch die innere Streuscheibe/Diffusor einfach reinigen können. Staub, Schmutz oder Vogelkot auf der Kuppel mindern die Lichtausbeute drastisch. Ein gut zugänglicher Dachbereich oder eine einfach zu demontierende innere Linse erspart später unnötige Wartungskosten. Denn auch, wenn eine Kuppel eine sogenannte selbstreinigende Beschichtung hat, muss sie ab und zu gereinigt werden.

Fazit

Ein Lichtkamin, auch bekannt als Lichtröhre oder Tageslichtsystem, ist eine innovative architektonische Lösung, um natürliches Tageslicht per Leitsystem in fensterlose oder dunkle Innenräume eines Gebäudes zu bringen. Er funktioniert im Wesentlichen wie ein hocheffizienter Kanal, der Licht vom Dach einfängt und über ein reflektierendes Rohrsystem in den gewünschten Raum transportiert. Ein solcher Lichtkamin ist eine gute Alternative, wenn es nicht möglich ist, mit einem gängigen Fenster zu arbeiten.

Lichtkamin: Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich mich im Sommer vor Überhitzung durch den Lichtkamin schützen?

Es empfiehlt sich, auch bei Lichtkaminen spezielle Sonnenschutz- oder UV-Schutzfolien oder Beschichtungen einzusetzen, um die Wärmeeinstrahlung zu reduzieren. Diese Filter reflektieren einen Großteil der Wärme und blockieren schädliche UV-Strahlen, ohne den Lichteinfall wesentlich zu beeinträchtigen.

Wie oft muss ein Lichtkamin gereinigt werden?

Ein Lichtkamin sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, bei stärkerer Verschmutzung auch öfter, um eine optimale Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten. Zudem wird empfohlen, mindestens zweimal jährlich eine Sichtkontrolle durchzuführen und dabei auch die Dichtungen sowie beweglichen Teile zu prüfen und gegebenenfalls zu warten. Dabei sollten Sie nur milde Reinigungsmittel verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie hier auf die Herstellervorgaben.

Können Lichtkamine auch Frischluft in die unteren Etagen bringen?

Sind Lichtkamine mit Lüftungsadaptern ausgestattet, dann können sie in gewissem Maße auch zur Lüftung beitragen, was besonders in feuchtigkeitsbelasteten Räumen wie Badezimmern wichtig ist. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Luftzirkulation meist nur einen kleinen Luftvolumenstrom abdeckt und der Lüftungseffekt von der Art der Konstruktion und Montagequalität abhängt. Für eine wirksame Lüftung in größeren oder stark belasteten Räumen sind meist zusätzliche Lüftungssysteme erforderlich.

Quellen

[1] Reif, von Christine Reif-Leonhard Und. „Über die komplexen Zusammenhänge zwischen Licht und seelischen Erkrankungen“. Uni-frankfurt.de, www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/59324102/FoFra_2015_2_Licht_und_innere_Uhr_Licht_und_Psyche.pdf. Zugegriffen 17. Oktober 2025.