Flachdächer sind aus der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken. Sie prägen das Erscheinungsbild zahlreicher Neubauten und bieten auch bei Bestandsgebäuden attraktive Möglichkeiten zur Nachrüstung, zur Aufwertung und zur energetischen Optimierung. Doch gerade bei der Dacheindeckung ergeben sich spezielle Herausforderungen, die eine sorgfältige Planung notwendig machen. Besonders die Auswahl geeigneter Abdichtungssysteme oder Dämmungen und eine fachgerechte Montage der Dachhaut sind entscheidend, um langfristige Haltbarkeit und Schutz vor Witterungseinflüssen zu gewährleisten.

- Was ist eine Dacheindeckung beim Flachdach?

- Wodurch unterscheidet sich ein Flachdach von einem Steildach?

- Welche Anforderungen muss eine Flachdachabdichtung erfüllen?

- Warum ist die korrekte Abdichtung bei Flachdächern so entscheidend?

- Welche Herausforderungen bestehen bei der Dacheindeckung eines Flachdachs?

- Dacheindeckung Flachdach: Diese Materialien werden verwendet

- Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Materialien?

- Welche Eindeckungen sind besonders ökologisch oder energieeffizient?

- Überblick: Aufbau eines Flachdachs

- Ablauf: Wie wird ein Flachdach gedeckt?

- Wie werden Bitumenbahnen verarbeitet?

- Wie wird eine Kunststoffdachbahn verlegt?

- Welche Sicherheitsaspekte müssen beim Arbeiten auf Flachdächern beachtet werden?

- Flachdacheindeckung: Welche Rolle spielt die Dämmung?

- Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Flachdacheindeckung?

- Wie lange hält eine Flachdacheindeckung?

- Was kostet die Dacheindeckung eines Flachdachs durchschnittlich?

- Welche Faktoren beeinflussen die Kosten?

- Gibt es staatliche Förderungen für neue Flachdachabdichtungen?

- Welche Wartungsarbeiten sind bei Flachdächern notwendig?

- Flachdach neu eindecken oder sanieren: Wann lohnt sich was?

- Vorschriften & Normen: Welche Regeln gelten für Dachabdichtung, Wärmeschutz und Entwässerung?

- Wie lässt sich ein Flachdach nachträglich dämmen oder abdichten?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Dacheindeckung Flachdach: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Eine Flachdacheindeckung besteht aus mehreren exakt aufeinander abgestimmten Schichten.

- Die Abdichtung ist die zentrale Komponente. Fehler hier führen oft zu massiven Schäden.

- Es stehen unterschiedliche Materialien zur Auswahl: Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Flüssigabdichtungen und Kautschukfolien.

- Die Wärmedämmung beeinflusst nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch die Funktionalität der Abdichtung.

- Eine fachgerechte Ausführung durch erfahrene Dachdecker ist unverzichtbar, besonders bei Details wie Anschlüssen und Durchdringungen.

Was ist eine Dacheindeckung beim Flachdach?

Die Dacheindeckung eines Flachdachs beschreibt den gesamten funktionalen Aufbau. Eine Flachdacheindeckung erfüllt mehrere zentrale Aufgaben: Sie ist ein multifunktionaler, technisch abgestimmter Schichtenaufbau, dessen Komponenten gemeinsam verschiedene bautechnische, energetische und nutzungsbezogene Funktionen übernehmen. Fehler oder Auslassungen in einer Lage wirken sich negativ auf die gesamte Dachkonstruktion aus. Trotzdem ist das Flachdach eine beliebte Dachart und wird gern auch auf einem Garagendach oder als Dachdeckung beim Carport beziehungsweise dem Gartenhaus eingesetzt.

Welche Unterschiede bestehen zwischen genutzten und ungenutzten Flachdächern?

Die spätere Nutzung des Flachdachs ist entscheidend für die Wahl der Materialien, die für die Eindeckung verwendet werden. Genutzte Flachdächer erfordern zum Beispiel eine erhöhte mechanische Belastbarkeit durch zusätzliche Schutzlagen, eine ausreichende Tragkonstruktion sowie rutschfeste und frostbeständige Oberflächen. Zu genutzten Flachdächern gehören:

- begrünte Dächer mit begehbarer Fläche

- Technikdächer mit Solaranlagen, Lüftung oder Klimageräten

Ungenutzte Flachdächer hingegen dienen lediglich der Gebäudeabdeckung, zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Windsogsicherung.

Wodurch unterscheidet sich ein Flachdach von einem Steildach?

Ein Flachdach unterscheidet sich von einem Steildach in erster Linie durch seine geringe Neigung: Steildächer weisen eine Neigung ab 20 Grad auf. Dadurch kann Regenwasser leichter abfließen, was sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie Schnee, Regen und Wind macht. Darüber hinaus bieten Steildächer oft zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss. Flachdächer hingegen haben entweder eine sehr geringe Neigung oder sind komplett eben, wodurch sie eine vollständige Nutzung der Dachfläche ermöglichen. Das macht sie zu einer beliebten Dachform.

Vorteile von Flachdächern gegenüber Steildächern:

- Kostenvorteil durch geringeren Materialeinsatz und vereinfachte Konstruktion

- Nutzfläche für Dachterrassen, Solaranlagen, Gründächer

- gestalterische Freiheit in der modernen Architektur

Welche Anforderungen muss eine Flachdachabdichtung erfüllen?

Flachdachabdichtungen müssen deutlich höheren Belastungen standhalten als viele andere Bauteile. Neben dauerhafter Wasserdichtheit ist auch die Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung, thermische Spannungen und mechanische Einflüsse essenziell. Für eine funktionierende Entwässerung ist ein Mindestdachneigung von zwei Prozent (etwas mehr als ein Grad) zwingend erforderlich. Ein Flachdach darf eine maximale Dachneigung von fünf Grad (fast neun Prozent) aufweisen. Dies ist in der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531 so festgelegt. In Ausnahmefällen kann auch mit geringerem Gefälle geplant werden, dann sind jedoch besondere Abdichtungsbauarten erforderlich.

Das benötigte Gefälle lässt sich leicht umsetzen durch:

- schräg verlegte Gefälledämmplatten (zum Beispiel expandiertem Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PUR)): Sie werden werkseitig mit dem gewünschten Gefälle zugeschnitten und auf der Baustelle entsprechend verlegt. Das ist besonders bei Neubauten und Komplettsanierungen eine effiziente und wirtschaftliche Lösung.

- das Einbringen von Gefälleestrich: So wird bei Sanierungen, insbesondere auf massiven Betondecken, das Gefälle erzielt; dabei wird der Estrich in variabler Schichtdicke so eingebaut, dass das gewünschte Gefälle entsteht. Diese Methode ist besonders dann sinnvoll, wenn die vorhandene Konstruktion kein ausreichendes Gefälle aufweist.

- die Planung gezielter Gefällegeometrie innerhalb der Tragkonstruktion: Geneigte Stahlbetonplatten, Holzbalkenlage mit Gefälle etc. sind vor allem im Neubau eine sehr dauerhafte und sichere Lösung.

Warum ist die korrekte Abdichtung bei Flachdächern so entscheidend?

Aufgrund der geringen Neigung verbleibt Regenwasser länger auf Flachdächern als auf geneigten Dächern. Deshalb müssen Flachdächer eine deutlich höhere Dichtheit aufweisen. Bei Undichtigkeiten dringt sonst Wasser ins Gebäude ein und durchfeuchtet die Dämmung. Die Wärmedämmleistung sinkt dadurch drastisch und Schimmelbildung kann die Folge sein. Die Korrosion von metallischen Bauteilen führt zu Schäden am Tragwerk oder im Innenausbau. Selbst durch kleine Lecks können so innerhalb weniger Jahre gravierende Sanierungskosten entstehen. Verhindern lassen sich solche Schäden nur durch exakte Planung, hochwertige und geprüfte Materialien, eine professionelle Verarbeitung und eine regelmäßige Wartung, möglichst durch einen Fachbetrieb.

Eine fachgerechte Abdichtung erkennen Sie an:

- sauberen, durchgängigen Nähten

- korrekten Anschlüssen an Aufkantungen, Rändern und Einläufen

- der Vermeidung von Falten, Blasen und offenen Stellen

Welche Herausforderungen bestehen bei der Dacheindeckung eines Flachdachs?

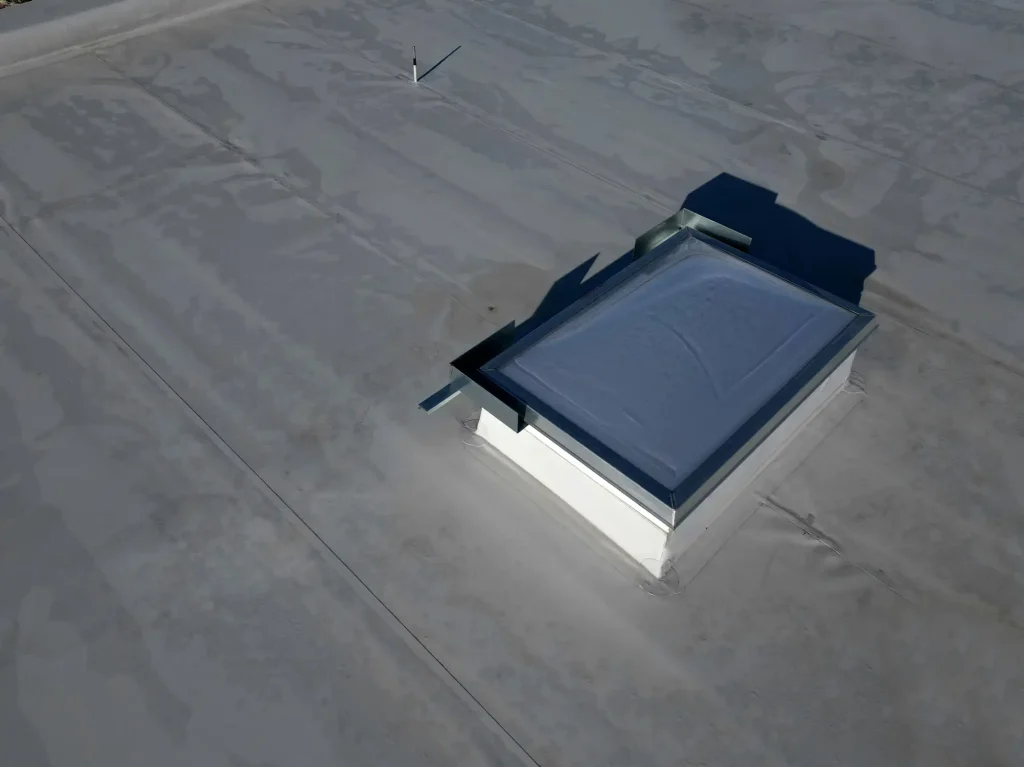

Die Dacheindeckung eines Flachdachs stellt in der Praxis hohe Anforderungen an Planung, Materialwahl und handwerkliche Ausführung. Besonders problematisch sind konstruktive Details und geometrisch komplexe Dachflächen. Hier entstehen häufig Undichtigkeiten, wenn nicht präzise gearbeitet wird.

Was sind typische Problemzonen?

- Lichtkuppeln

- Dachfenster

- Entwässerungseinläufe

- Durchdringungen für Technik (zum Beispiel für Lüftung, Solaranlagen)

- Attikaanschlüsse

Lassen Sie Detailpunkte wie Lichtkuppeln, Entwässerungseinläufe oder komplexe Dachgeometrien am besten durch erfahrene Fachkräfte einbauen, denn Standardlösungen reichen hier oft nicht aus.

Dacheindeckung Flachdach: Diese Materialien werden verwendet

Neben Dämmstoffen und Folien für die Dampfsperre stehen für die Abdichtung von Flachdächern verschiedene Materialien zur Verfügung, die sich hinsichtlich Verarbeitung, Eigenschaften und Einsatzbereich unterscheiden. Die Wahl hängt vom konkreten Anwendungsfall, der Dachgeometrie und den Witterungsbedingungen ab.

Die vier Hauptmaterialgruppen sind:

- Bitumenbahnen: oxidiert oder polymermodifiziert

- Kunststoffdachbahnen: Polyvinylchlorid (PVC), Legierung mit flexiblen Polyolefinen (FPO) und Thermoplastische Polyolefine (TPO)

- Flüssigkunststoffe: reaktive Systeme auf Polyurethan- oder Polymethylmethacrylat-Basis (PU/PMMA); werden vor allem für komplizierte Details, Anschlüsse und kleinere Flächen eingesetzt, sie härten nach dem Auftragen chemisch aus (reaktive Systeme)

- Kautschukbahnen: EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Monomer und ist ein synthetischer Kautschuk, der als Dachfolie oder Dachbahn speziell für Flachdächer eingesetzt wird

Was sind Bitumenbahnen?

Diese Dachbahnen bestehen aus einer Trägereinlage und einer Bitumenmasse. Sie werden meist in zwei Lagen aufgeschweißt. Diese Methode gilt als bewährt, robust und langlebig, ist jedoch handwerklich anspruchsvoll und erfordert den Umgang mit offenem Feuer.

Was sind Dachbahnen aus Kunststoff?

Diese Bahnen sind einlagig und meist leichter zu verarbeiten. Sie werden lose verlegt und mechanisch befestigt oder verklebt. Durch Heißluftverschweißung entstehen dichte Nähte. Besonders auf großen, wenig strukturierten Dachflächen sind sie vorteilhaft.

Was ist eine flüssige Dachabdichtung?

Sie besteht aus flüssigen Kunststoffen, die vor Ort aufgetragen und ausgehärtet werden. Flüssigdachabdeckungen sind UV-beständig, dehnfähig und können auch auf bestehenden Abdichtungssystemen aufgetragen werden. Durch ihre Eigenschaften ermöglichen sie eine nahtlose Abdichtung und sind ideal für komplizierte Detailausbildungen oder Dachsanierungen mit vielen Durchdringungen.

Was ist EPDM?

Im Zusammenhang mit dem Flachdach ist EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) ein moderner, synthetischer Kautschuk, der als Dachfolie oder Dachbahn zur Abdichtung eingesetzt wird. EPDM-Folien sind ein besonders beliebtes Dachmaterial für Flachdächer, weil sie äußerst witterungsbeständig, UV- und ozonresistent sowie elastisch und langlebig sind. Sie können Temperaturschwankungen von -40 °C bis +120 °C problemlos ausgleichen und sind bis zu 300 Prozent dehnbar, ohne zu reißen oder zu ermüden. Für die Abdichtung von Flachdächern wird EPDM meist als großflächige, nahtarme Dachfolie vollflächig verklebt oder mechanisch befestigt. Die Verlegung ist vergleichsweise einfach, da kein Brenner benötigt wird und die Folie maßgefertigt bestellt werden kann. Und ganz wichtig: EPDM benötigt keine Weichmacher, was die Alterungsbeständigkeit zusätzlich erhöht und das Material besonders umweltfreundlich macht.

Warum ist die Wahl des Materials beim Dachsystem so wichtig?

Nicht jedes Abdichtungsmaterial ist mit anderen Baustoffen kompatibel. Bitumen verträgt sich beispielsweise nicht mit Weich-PVC. Werden Materialien falsch kombiniert, können sich Schichten ablösen, schrumpfen oder chemisch zersetzen. Auch Temperaturverhalten und Beweglichkeit der Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein. Besonders bei Sanierungen sind Materialverträglichkeiten kritisch. Am besten lassen Sie den Altbestand und die verwendeten Dachfolien gründlich prüfen. Ein Fachmann für Flachdächer wählt die Materialien entsprechend aus.

Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Materialien?

Je nach Anwendungssituation bietet jedes Materialsystem spezifische Stärken und Schwächen. Die Lebensdauer hängt dabei nicht nur vom Material, sondern auch von der fachgerechten Verarbeitung und den Witterungseinflüssen ab.

| Material | Vorteile | Nachteile |

| Bitumenbahnen |

|

|

| Dachfolie aus Kunststoff |

|

|

| Flüssigabdichtung |

|

|

| EPDM |

|

|

Welche Eindeckungen sind besonders ökologisch oder energieeffizient?

Flachdächer bieten großes Potenzial für ökologische und energetische Optimierung. Wer nachhaltig bauen oder sanieren möchte, sollte die Dacheindeckung gezielt als funktionale Fläche nutzen oder sie begrünen. Voraussetzung dafür ist eine wurzelfeste Abdichtung, gegebenenfalls ergänzt durch Schutz- und Drainageschichten aus Kies sowie eine Begrünung. Ein Gründach, extensiv oder intensiv, bringt dabei mehrere Vorteile:

- Wärmeschutz im Sommer

- Regenwasserrückhalt

- CO₂-Bindung und Feinstaubfilterung

Um die Dachaufheizung zu reduzieren und die Klimaanalage im Sommer zu entlasten, können Sie Ihre Flachdacheindeckung durch weiße oder silberne Kunststoffbahnen ergänzen. Sie reflektieren die Sonneneinstrahlung und verbessern das Raumklima. Darüber hinaus eignen sich Flachdächer durch ihre geringe Neigung ideal für die Montage von Solaranlagen. Viele Systeme lassen sich ballastiert (also ohne Durchdringung) montieren, was die Abdichtung schont. Kombinieren Sie Dachbegrünung und PV-Anlage. Sogenannte „Solargründächer“ bieten höchste ökologische Effizienz.

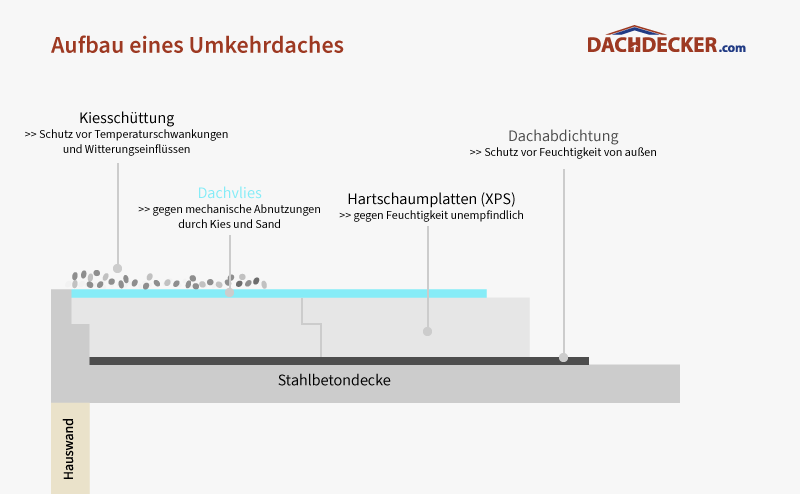

Überblick: Aufbau eines Flachdachs

Ein Flachdach ist ein komplexes System, das im Verbund dauerhaft funktionieren muss. Materialunverträglichkeiten oder fehlende Lösungen für den Übergang zwischen den einzelnen Schichten führen häufig zu Undichtigkeiten. Auch Fehler oder Auslassungen in einer Lage wirken sich negativ auf die gesamte Dachkonstruktion aus.

Die typischen Bestandteile eines Flachdachs sind:

- Tragkonstruktion aus Beton, Holz oder Stahl

- Dampfsperre, zum Beispiel aus Bitumen- oder Aluminiumfolie um Feuchtigkeitsdiffusion aus dem Innenraum zu verhindern

- Wärmedämmung aus Expandiertem Polystyrol (EPS), Extrudiertes Polystyrol (XPS), Polyisocyanurat- beziehungsweise Polyiso-Hartschaum (PIR) oder Mineralwolle zur Verbesserung des Energiehaushalts

- Abdichtungsschicht aus Bitumen, Kunststoff, EPDM oder Flüssigkunststoff

- Schutz- oder Nutzschicht, zum Beispiel Plattenbelag oder Begrünung

Je nach Dachaufbau (Warmdach, Kaltdach, Umkehrdach) können die Reihenfolge und die Anordnung einzelner Schichten variieren.

Warmdach, Kaltdach und Umkehrdach

- Warmdach: alle Schichten liegen übereinander; das ist die Standardbauweise bei Flachdächern; beim Neubau sollte ein Warmdach bevorzugt werden, denn es ist energetisch effizient und einfacher zu warten

- Kaltdach: belüftete Luftschicht zwischen Dämmung und Abdichtung; diese Vorgehensweise ist aufwändiger und heute weniger verbreitet

- Umkehrdach: die Dämmung liegt oberhalb der Abdichtung, was vorteilhaft bei Bestandsbauten oder begehbaren Dächern ist

Ablauf: Wie wird ein Flachdach gedeckt?

Jeder Arbeitsschritt bei der Dacheindeckung muss exakt ausgeführt werden, da sich spätere Korrekturen nur schwer realisieren lassen und oft kostspielig sind:

- Untergrundvorbereitung: Die Tragkonstruktion wird gereinigt und Unebenheiten werden ausgeglichen. Gegebenenfalls wird eine Grundierung aufgebracht.

- Verlegung der Dampfsperre: Die Verlegung erfolgt bahnweise, mit überlappenden Stößen, die verklebt oder verschweißt werden.

- Einbau der Wärmedämmung: Sie wird in einer oder mehreren Lagen, druckfest und wärmebrückenfrei verlegt, bei Bedarf mit Gefälle.

- Aufbringen der Abdichtung: Je nach Material wird kalt (Flüssigkunststoff), heiß (Bitumen) oder mechanisch (Kunststoffbahnen) verlegt.

- Herstellung der Schutz- oder Nutzschicht: Die erfolgt durch Kies, Platten, Vegetation oder technische Aufbauten (PV, Klimageräte).

Wie werden Bitumenbahnen verarbeitet?

Bitumenbahnen gehören zu den Klassikern der Flachdachabdichtung und werden heiß verschweißt. Ihre Verarbeitung erfordert handwerkliches Geschick, geeignete Sicherheitsvorkehrungen und den fachgerechten Umgang mit offener Flamme. Bitumenarbeiten gehören in Profihand, denn unsachgemäßes Verschweißen ist eine der häufigsten Ursachen für spätere Undichtigkeiten.

Was ist bei der Verschweißung zu beachten?

- Überlappungen: mindestens zehn Zentimeter werden gleichmäßig verschweißt

- Temperatur: das Bitumen muss aufschmelzen, ohne zu verbrennen; bei zu wenig Hitze erfolgt keine Haftung, bei zu viel kommt es zu Materialschädigung

- Anpressdruck: die Bahnen müssen mit einer Andruckrolle oder gleichwertigem Werkzeug verbunden werden

- Regen- und Frostschutz: Bitumenbahnen dürfen nur bei trockenem Wetter und positiven Temperaturen verarbeitet werden

Welches Bitumen ist das beste?

Polymermodifizierte Bitumenbahnen (etwa mit SBS = Styrol-Butadien-Styrol oder APP = Ataktisches Polypropylen) sind flexibler, widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen und zeigen eine deutlich bessere Alterungsbeständigkeit als herkömmlich oxidierte Bitumenbahnen.

- SBS-modifizierte Bahnen bleiben auch bei Kälte elastisch und sind besonders geeignet für bewegungsempfindliche Untergründe.

- APP-modifizierte Bahnen sind besonders UV-beständig und hitzestabil, wodurch sie zum Beispiel in warmen Klimazonen Vorteile bieten.

Demgegenüber sind oxidierte Bitumenbahnen tatsächlich:

- spröder bei Kälte,

- weniger flexibel insgesamt,

- und alterungsanfälliger, besonders durch UV-Einstrahlung und Temperaturzyklen.

Aus diesen Gründen sind oxidierte Bitumenbahnen in der modernen Abdichtungstechnik weitgehend durch polymermodifizierte Varianten ersetzt worden.

Wie wird eine Kunststoffdachbahn verlegt?

Kunststoffdachbahnen wie PVC oder FPO sind weit verbreitet und werden mechanisch befestigt, verklebt oder lose mit Auflast verlegt. Sie sind flexibel einsetzbar und insbesondere bei großen, regelmäßig geformten Flächen beliebt. Die Nähte werden in der Regel mit Heißluft verschweißt, was eine dauerhafte und flexible Verbindung gewährleistet.

Welche Verlegearten gibt es?

- mechanische Befestigung: Bahnen werden mit Tellerdübeln auf der Tragschicht fixiert; das ist besonders wirtschaftlich auf Beton- oder Trapezblechdecken

- Verklebung: vollflächig mit geeignetem Kleber; erhöht die Windbeständigkeit

- lose Verlegung mit Auflast: zum Beispiel unter Kies oder Plattenbelag; ideal bei Umkehrdächern oder begrünten Dächern

Welche Sicherheitsaspekte müssen beim Arbeiten auf Flachdächern beachtet werden?

Obwohl Flachdächer auf den ersten Blick weniger riskant erscheinen als Steildächer, besteht auch hier eine erhebliche Absturzgefahr, insbesondere am Dachrand oder an Lichtkuppeln und anderen nicht durchtrittsicheren Dachflächen. Immer wieder kommt es zu schweren und tödlichen Unfällen, wenn Personen durch solche Bereiche brechen oder zu nah an die Kante geraten. Weitere Risiken entstehen durch herabfallende Gegenstände, elektrische Leitungen, unzureichende Fluchtwege und plötzliche Wetterumschwünge. Zudem verleitet die scheinbare Sicherheit eines Flachdachs oft zu sorglosem Verhalten, was die Gefahr zusätzlich erhöht. Deshalb sind umfangreiche Schutzmaßnahmen wie

- Absturzsicherungen,

- Absperrungen,

- Unterweisungen und

- eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung

zwingend erforderlich, um die Sicherheit bei Arbeiten auf dem Flachdach zu gewährleisten. Bei gewerblich genutzten Gebäuden sind permanente Sicherungssysteme Pflicht, zum Beispiel auf Dachlaufstegen, Anschlagpunkten und Seilsystemen.

Flachdacheindeckung: Welche Rolle spielt die Dämmung?

Die Wärmedämmung übernimmt beim Flachdach mehrere Funktionen: Sie

- reduziert den Heizwärmebedarf,

- schützt die Abdichtung vor extremen Temperaturen und

- sorgt dafür, dass kein Tauwasser im Aufbau entsteht.

Bei der Wahl des Dämmstoffs ist die Druckfestigkeit besonders relevant. Die mechanische Belastung (zum Beispiel durch PV-Anlagen) muss stets berücksichtigt werden. Ihre Bedeutung wird häufig unterschätzt, dabei ist sie essenziell für Energieeffizienz und Bauschadensfreiheit.

Welche Dämmstoffe werden verwendet?

- EPS (expandiertes Polystyrol): leicht, günstig, druckfest und gut geeignet für Aufdachdämmung

- XPS (extrudiertes Polystyrol): wasserresistent, ideal für Umkehrdächer oder dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung

- PIR (Polyurethan): sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke, gut bei begrenztem Aufbau

- Mineralwolle: nicht brennbar und schallschützend, aber weniger druckfest

Wie viel Energie kann ich mit einem gedämmten Flachdach sparen?

Mit einer modernen Flachdachdämmung können Sie typischerweise zwischen 15 und 22 Prozent Ihrer Heizenergie einsparen, abhängig vom Ausgangszustand und der Ausführung der Dämmmaßnahme.

Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Flachdacheindeckung?

Die Dampfsperre ist ein elementarer Bestandteil der Flachdachkonstruktion. Sie verhindert, dass feuchte, warme Raumluft in die Dachkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Ohne Dampfsperre drohen feuchte Dämmungen, Schimmelbildung und Materialschäden. Wichtig ist die vollflächige Verklebung, insbesondere an den Randbereichen. Die Verlegung muss luftdicht erfolgen, denn schon kleinste Undichtigkeiten führen zu Kondensatproblemen. Übrigens: Die Position der Dampfsperre kann variieren, beim Umkehrdach liegt sie zum Beispiel unterhalb der Betondecke, beim Warmdach direkt unter der Dämmung.

Welche Materialien werden verwendet?

- bituminöse Dampfbremsen mit Aluminium-Einlage: sehr dampfdicht und robust

- Kunststoff-Dampfsperren (zum Beispiel PE-Folien): günstiger, aber mechanisch empfindlicher

- selbstklebende Varianten: ideal für Anschlüsse und Detailbereiche

Welche Bedeutung hat die Entwässerung für die Lebensdauer eines Flachdachs?

Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Flachdachs, da sie stehendes Wasser, Undichtigkeiten und daraus resultierende Bauschäden verhindert. Die Entwässerung ist damit einer der kritischsten Faktoren für die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer eines Flachdachs. Staut sich Wasser dauerhaft auf der Oberfläche, wird die Abdichtung stark beansprucht, die Dämmung feucht und es drohen Bauschäden. Bei der Planung des Entwässerungssystems muss das Mindestgefälle genauso berücksichtigt werden wie die hydraulische Leistungsfähigkeit der Gullys und die Zugänglichkeit zur Wartung. Für eine reibungslose Funktion der Entwässerungssysteme ist es wichtig, die Gullys mindestens einmal jährlich reinigen zu lassen. Verstopfte Abläufe sind eine häufige Ursache für Pfützenbildung und Dachschäden.

Diese Entwässerungssysteme kommen für Ihr Flachdach infrage:

- Innenentwässerung: über Dachgullys und Fallleitungen innerhalb des Gebäudes, oft kombiniert mit Notentwässerungen

- Außenentwässerung: über Rinnen, Attikadurchführungen oder Speier

- Notentwässerungssysteme: verhindern Schäden bei Starkregen zum Beispiel durch überlaufende Dachränder

Die DIN EN 12056-3 schreibt vor, dass jede Dachfläche eine unabhängige Notentwässerung haben muss, das schützt Sie bei Verstopfung oder Ausfall der Hauptentwässerung.

Wie lange hält eine Flachdacheindeckung?

Die Lebensdauer der Flachdachabdichtung variiert stark. Während hochwertige Abdichtungssysteme Jahrzehnte überstehen können, führen Vernachlässigungen schnell zu Schäden. Die Lebensdauer eines Flachdachs hängt von vielen Faktoren ab. Material, Ausführung und Belastung spielen eine große Rolle. Bei guter Pflege der kompletten Flachdacheindeckung und -abdichtung mit allen Schichten, die zur Abdichtung, zur Dämmung und zum Schutz des Daches beitragen, hält sie durchschnittlich 20 bis 30 Jahre.

- Bitumenbahnen: halten 20 bis 40 Jahre (mit UV-Schutz und Wartung)

- Kunststoffbahnen: halten 20 bis 30 Jahre, je nach Hersteller und UV-Belastung

- Flüssigabdichtungen: halten 20 bis 25 Jahre, abhängig von Untergrund und Witterung

Was kostet die Dacheindeckung eines Flachdachs durchschnittlich?

Die Kosten für eine Flachdachsanierung oder ein neues Dach variieren stark je nach Material, Dachaufbau, Nutzung und Region. Im Durchschnitt liegt der Preis für eine vollständige Neueindeckung inklusive Dämmung, Abdichtung und Schutzschicht zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter.

Zusätzliche Kosten entstehen durch:

- Rückbau und Entsorgung alter Dachschichten

- Gerüstbau und Arbeitssicherheit

- Anschlüsse, Lichtkuppeln, Entwässerungssysteme

Welche Faktoren beeinflussen die Kosten?

Die tatsächlichen Kosten einer Flachdacheindeckung hängen von einer Vielzahl technischer, baulicher und wirtschaftlicher Einflussgrößen ab. Um ein realistisches Budget zu planen, sollten alle relevanten Parameter systematisch berücksichtigt werden:

- Größe und Form der Dachfläche: Größere Flächen sind oft günstiger pro Quadratmeter, komplexe Formen (zum Beispiel viele Anschlüsse und Dachaufbauten) treiben die Kosten in die Höhe.

- Dachaufbau: Warmdach, Kaltdach oder Umkehrdach – jede Konstruktion bringt unterschiedliche Anforderungen und Materialkosten mit sich.

- Materialwahl: Bitumen ist meist günstiger als Flüssigkunststoffe, Kunststoffbahnen liegen dazwischen. Lebensdauer, Verarbeitungsaufwand und Schutzschichten beeinflussen die Preise zusätzlich.

- Zustand des Altbestands: Muss das alte Dach abgetragen werden? Ist die Tragschicht tragfähig? Gibt es Feuchtigkeitsschäden? All das sind Kostenfaktoren.

- Zugänglichkeit der Baustelle: Dachhöhe, Hebetechnik, Gerüstbedarf und Zufahrtswege haben Einfluss auf die Logistik und den Zeitaufwand.

- regionale Lohnkosten: Die Baukosten schwanken zum Teil stark je nach Bundesland und Marktsituation.

Achten Sie bei Angeboten auf versteckte Zusatzpositionen, zum Beispiel für Entsorgung, Gerüst, Anfahrt oder Zusatzarbeiten an Attiken. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie nicht nur den Gesamtpreis, sondern auch die enthaltenen Leistungen, besonders bei Dachsanierungen.

Gibt es staatliche Förderungen für neue Flachdachabdichtungen?

Förderprogramme berücksichtigen nicht nur den energetischen Effekt, sondern zunehmend auch den Klimaanpassungswert. Deshalb haben Gründächer zur Regenrückhaltung oder Hitzeminderung besonders gute Chancen, staatlich gefördert zu werden. Es bestehen auch attraktive Förderprogramme für energetische Sanierungen sowie für ökologisch ausgerichtete Dächer mit PV-Installationen. Diese können die Investitionskosten deutlich senken und machen energetisch hochwertige Lösungen wirtschaftlich interessanter. Wichtig dabei ist, den Antrag immer vor Baubeginn zu stellen. Die Begleitung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, da manche Fördermittel unter Umständen miteinander kombinierbar sind.

Welche Förderprogramme kommen infrage?

- Kreditanstalt für Wiederaufbau: Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für Dämmmaßnahmen und energieeffiziente Dachsanierung

- BAFA: Zuschüsse bei Kombination mit erneuerbaren Energien (zum Beispiel PV-Anlagen, Solarthermie)

- kommunale Programme: Städte und Gemeinden fördern über Klimafonds oder Bauordnungsämter zum Teil Gründächer, Regenwassermanagement oder Dachflächenphotovoltaik

Wenn es um Fördermittel geht, heißt es, sich gut zu informieren. Denn die Förderlandschaft ändert sich schnell. Um Fördermittel erhalten zu können, müssen Sie Ihren Antrag auf jeden Fall stellen, bevor Sie Aufträge an Handwerksbetriebe vergeben. Aufträge rund um die Planung können Sie aber schon vor dem Antrag vergeben, etwa an ein Architekturbüro oder eine Energieberatung.

Welche Wartungsarbeiten sind bei Flachdächern notwendig?

Flachdächer sind besonders wartungsbedürftig, da ihre geringe Neigung die Entwässerung erschwert und die Abdichtung intensiver beansprucht wird. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Dachs zu verlängern. Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb, das garantiert jährliche Kontrollen und rechtliche Sicherheit im Schadensfall. Auch nach starkem Schneefall, Sturm oder Hagel sollte das Dach zusätzlich inspiziert werden. Denn heutzutage entstehen immer mehr Schäden durch Extremwetter.

Zur Wartung gehören:

- Sichtprüfung der Abdichtung, insbesondere an Nähten, Anschlüssen und Durchdringungen

- Reinigung der Dachfläche von Laub, Moos, Schmutz und stehenden Pfützen

- Kontrolle der Entwässerungseinläufe und Notüberläufe auf Verstopfung oder Beschädigung

- Überprüfung der Schutz- oder Nutzschicht (zum Beispiel Kies, Platten, Gründachaufbau)

- Dokumentation aller festgestellten Mängel und Reparaturen

Flachdach neu eindecken oder sanieren: Wann lohnt sich was?

Die Entscheidung zwischen einer Sanierung und einer kompletten Neueindeckung hängt vom Zustand des bestehenden Aufbaus, der Schadensart und dem wirtschaftlichen Aufwand ab. In vielen Fällen kann eine fachgerechte Teilsanierung ausreichen, in anderen ist eine vollständige Erneuerung sinnvoller.

Teilsanierung oder komplette Neueindeckung?

| Wann lohnt sich eine Teilsanierung? | Wann lohnt sich eine Neueindeckung? |

|

|

Am besten lassen Sie vor der Entscheidung eine Dachanalyse durchführen, zum Beispiel mit einer Feuchtigkeitsmessung oder einer thermografischen Untersuchung.

Vorschriften & Normen: Welche Regeln gelten für Dachabdichtung, Wärmeschutz und Entwässerung?

Für die Planung, die Ausführung und die Sanierung von Flachdächern gelten zahlreiche technische Normen und gesetzliche Vorgaben. Sie definieren Mindestanforderungen an Aufbau, Materialien und Leistungseigenschaften und sind bei öffentlich geförderten Bauvorhaben verpflichtend einzuhalten. Arbeiten Sie bei Neubauten oder Sanierungen mit einem Fachplaner. So vermeiden Sie Planungsfehler und können Fördervorgaben gezielt erfüllen.

Wichtige Regelwerke im Überblick

- DIN 18531: Diese Norm regelt die Planung und Ausführung der Abdichtung von Dächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen, insbesondere für nicht genutzte und genutzte Flachdächer. Sie definiert unter anderem Mindestanforderungen an die Abdichtung in Bezug auf Materialien, Ausführung, Anschlüsse und Details.

- Flachdachrichtlinien: Die Flachdachrichtlinien werden vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) herausgegeben. Sie enthalten die „Fachregel für Abdichtungen“ und gelten als anerkannte Regeln der Technik, auch wenn sie keine Norm im rechtlichen Sinne sind. In der Praxis sind sie für Fachbetriebe verbindlich.

- Gebäudeenergiegesetz (GEG): Das GEG regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude in Deutschland, darunter Wärmeschutz, Primärenergiebedarf und die Nutzung erneuerbarer Energien. Es ersetzt frühere Regelwerke wie die EnEV und das EEWärmeG.

- Landesbauordnungen: Die LBOs der Bundesländer enthalten ergänzende bauordnungsrechtliche Anforderungen, z. B. zu Entwässerungssystemen, Brandschutz, Verkehrssicherheit, Nutzung und Genehmigungen. Diese können regional unterschiedlich ausfallen.

Was passiert, wenn man gegen die Flachdach-Vorschriften verstößt?

Verstöße gegen technische Normen, wie etwa DIN-Vorschriften oder anerkannte Regeln der Technik, können im Bauwesen schwerwiegende Folgen haben. Sie gelten als Maßstab für den allgemein anerkannten Stand der Technik, weshalb ihre Missachtung in der Regel als Pflichtverletzung gewertet wird. Dies kann zu

- Mängelansprüchen,

- Schadenersatzforderungen oder sogar

- zum Verlust des Versicherungsschutzes

führen, selbst dann, wenn noch kein konkreter Schaden eingetreten ist. In Streitfällen liegt die Beweislast beim Ausführenden, der nachweisen muss, dass eine abweichende Lösung technisch gleichwertig oder besser war. Werden darüber hinaus öffentlich-rechtliche Vorschriften, etwa aus dem Gebäudeenergiegesetz oder der Landesbauordnung verletzt, drohen zusätzlich bauaufsichtliche Maßnahmen wie Nutzungsverbote oder Rückbauanordnungen.

Wie lässt sich ein Flachdach nachträglich dämmen oder abdichten?

Gerade bei älteren Bestandsgebäuden fehlen häufig zeitgemäße Dachdämmungen oder es bestehen Undichtigkeiten im Dachaufbau. Eine Nachrüstung ist in vielen Fällen möglich, sowohl durch Aufdachdämmung als auch durch zusätzliche Abdichtungslagen.

Welche Verfahren sind gängig?

- Aufsparrendämmung mit neuer Abdichtung (klassisches Warmdachprinzip)

- Umkehrdachlösung mit Dämmung über der Abdichtung (zum Beispiel XPS, mechanisch geschützt)

- Flüssigabdichtung direkt auf den Altbestand, ideal bei schwierigen Details

- kombinierte Systeme bei gleichzeitiger Sanierung von Dachentwässerung oder Belag

Wann ist eine Sanierung des Flachdachs gesetzlich vorgeschrieben?

- bei energetischen Sanierungen nach GEG, wenn mehr als zehn Prozent der Dachfläche erneuert werden

- besteht ein erheblicher baulicher Mangel, der die Bausubstanz gefährdet wie Schimmel, dann kann eine Sanierung rechtlich erforderlich werden; bei Mietobjekten besteht für Vermieter in der Regel eine Pflicht zur Schimmelbeseitigung

- nach Unwetterschäden müssen kleinere Notreparaturen (zum Beispiel das kurzfristige Abdichten eines Dachs) zuerst durchgeführt werden, um das Gebäude zu schützen; sind umfassendere Sanierungsarbeiten notwendig, dann sind Sie verpflichtet, diese nach den aktuellen energetischen Standards auszuführen beziehungsweise durch einen Dachdecker ausführen zu lassen, sonst riskieren Sie Bußgelder von bis zu 50.000 Euro

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Eine kontrollierte Bautrocknung nach Sanierung oder Neubau verhindert Feuchtigkeitsstau in der Dämmung und beugt langfristigen Schäden wie Schimmelbildung oder Materialversprödung vor.

- Planen Sie bei Sanierung ein Rückbaukonzept für die Entsorgung alter Abdichtungsmaterialien (insbesondere asbesthaltige Altaufbauten) mit ein, um Kostenfallen zu vermeiden.

- Beachten Sie Material- und Produkthaftung und verwenden Sie nur Produkte mit CE-Kennzeichnung und Zulassung für Flachdächer nach DIN 18531. Im Schadensfall kann der Einsatz nicht zugelassener Materialien den Versicherungsschutz gefährden oder zu Haftungsproblemen führen.

- Unterschätzen Sie nicht den Hitzeschutz im Sommer und wählen Sie reflektierende Materialien oder kombinieren Sie die Abdichtung mit Gründachsystemen, um Überhitzung zu verhindern.

- Klären Sie brandschutztechnische Anforderungen frühzeitig mit einem Fachplaner, denn nicht jede Dacheindeckung erfüllt automatisch den baurechtlich geforderten Brandschutz. Bei Gebäuden mit PV-Anlagen, Technikaufbauten oder großer Dachfläche sind oft zusätzliche Maßnahmen nötig, etwa Brandriegel, feuerhemmende Dämmstoffe oder getrennte Installationszonen.

Fazit

Ein Flachdach bietet architektonische Freiheit, funktionale Vorteile und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Erfordert aber auch eine hohe bauliche Präzision: Abdichtung, Dämmung, Entwässerung und Wartung müssen exakt aufeinander abgestimmt sein. Die Wahl des passenden Materials sowie eine professionelle Verarbeitung sind zentrale Faktoren für ein langlebiges, wirtschaftliches und sicheres Dach. Wer zusätzlich auf ökologische Aspekte setzt, wie etwa durch Dachbegrünung oder PV-Anlage, profitiert mehrfach: ökologisch, energetisch und finanziell. Nur mit einer vorausschauenden Planung und regelmäßiger Wartung bleibt das Flachdach langfristig in gutem Zustand.

Dacheindeckung Flachdach: Häufig gestellte Fragen

Gibt es wartungsfreie Flachdachlösungen?

Wartungfreie Flachdachlösungen gibt es nicht, denn selbst sehr moderne Systeme benötigen regelmäßige Kontrolle. Wartung und Inspektion sind unerlässlich, um Pfützenbildung, Ablagerungen oder mechanische Schäden frühzeitig zu erkennen.

Gibt es spezielle Anforderungen bei Flachdächern in schneereichen Regionen?

In Schneelastzonen müssen Tragwerk, Entwässerung und Abdichtung auf die zusätzliche Last und Feuchtigkeit ausgelegt sein. Eine ausreichende Traglastreserve, die entsprechende Notentwässerung und rutschfeste Oberflächen sind in solchen Regionen essenziell.

Muss ich bei Baumaßnahmen auf dem Flachdach eine Genehmigung einholen?

In vielen Fällen brauchen Sie eine Genehmigung, zum Beispiel bei Dachaufbauten, Nutzungsänderungen (Terrasse), größeren Sanierungen oder PV-Anlagen. Die Notwendigkeit hängt von der Landesbauordnung, der Gemeinde und der Gebäudeklasse ab. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt ist ratsam.

Gibt es Unterschiede zwischen privaten und gewerblichen Flachdächern?

Gewerbliche Flachdächer, zum Beispiel bei Produktionshallen, unterliegen oft strengeren Vorschriften hinsichtlich Brandschutz, Lastreserven und Sicherheitseinrichtungen. Zudem sind häufig größere Spannweiten und besondere Bauphysik-Themen zu beachten.

Wie kann ich die Qualität eines Fachbetriebs für Flachdächer beurteilen?

Achten Sie auf Zertifizierungen, eine Mitgliedschaft zum Beispiel in der Dachdeckerinnung, Referenzobjekte, transparente Angebote sowie auf eine ausführliche und verständliche Beratung sowie Garantievereinbarungen. Auch Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte bieten gute Hinweise.